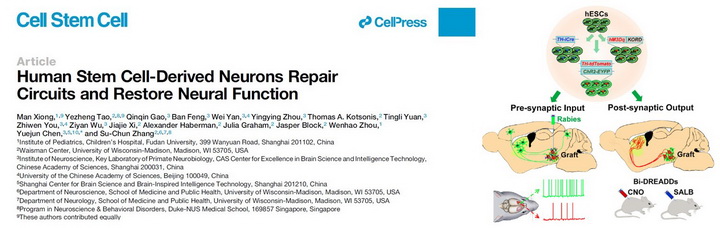

2020年9月22日,《Cell Stem Cell》(IF:20.86)期刊在线发表了题为《人干细胞来源的神经元修复环路重塑神经功能》的研究论文,该研究主要由本院儿研所周文浩/熊曼团队与美国威斯康辛大学及中科院上海生命科学研究院神经所合作共同完成,复旦大学附属儿科医院为该论文的第一作者单位。

神经元是大脑的基本功能单元,我们脑内有成百上千种不同类型的神经元,神经元之间形成复杂而精确的网络连接(神经连接),是我们能够感知世界,思考和行为的基础。多种神经系统疾病,如儿童中的新生儿缺氧缺血性脑病,儿童脑外伤,儿童脊髓损伤或脑中风,成人中的神经退行性疾病及脑中风等,都会导致脑内神经元的丢失和神经连接的破坏,产生严重的神经功能障碍。因此,为研究干细胞治疗能否特异性修复受损的神经功能连接,该研究团队决定首先在具有明确神经功能环路受损(大脑黒质——纹状体神经连接受损)的帕金森氏病(PD)小鼠模型中进行验证。研究团队利用干细胞神经定向分化技术将干细胞分化为中脑黒质特异性多巴胺能神经前体细胞并将其移植到PD小鼠受损的黑质脑区。结果发现,黒质脑区移植的人多巴胺能神经元长出大量神经纤维,沿着内源黒质-纹状体神经连接相似的路径生长并延伸到小鼠的纹状体,与纹状体细胞形成神经连接。团队成员进一步通过遗传学标记技术和狂犬病毒介导的示踪技术,追踪了黒质移植的人多巴胺能神经元接受的上游神经支配,发现移植的人多巴胺能神经元接受与内源黒质多巴胺能神经元相似的神经支配。对神经元电生理功能的研究发现,移植的人多巴胺能神经元表现出和内源小鼠黒质多巴胺能神经元相似的电生理特性,接受相似的神经递质调控。这些结果说明PD模型小鼠脑内移植的人多巴胺能神经元重建的黒质-纹状体神经连接在结构和功能上与内源神经连接高度一致。最后,研究成员通过行为学检测发现,细胞移植组小鼠运动功能障碍随着移植时间延长逐渐得到改善,而抑制移植神经细胞的活性使该效果消失,提示移植细胞重建的神经功能连接介导了模型小鼠行为学的恢复。有趣的是,当研究成员在PD小鼠的黒质移植人皮层谷氨酸能神经元时,则无法重建和修复损伤的黑质——纹状体神经通路,说明只有特定类型的细胞才能修复特定的神经功能环路。

干细胞作为一种可再生资源在多种疾病治疗中拥有应用价值和无限前景。目前,中国、美国、日本等多个国家已经开展了针对缺氧缺血性脑病,脑中风,脊髓损伤,神经退行性疾病等多种脑损伤疾病的干细胞治疗临床实验。本团队的研究工作是干细胞治疗脑损伤类疾病的必经之路,为干细胞的临床转化研究提供了重要的理论依据。此次科研成果在中国科学院脑科学与智能卓越创新中心陈跃军研究员,美国威斯康辛大学教授张素春,复旦大学附属儿科医院周文浩教授共同指导下完成。该研究同时也得到了科技部、基金委和上海市科委的大力支持。

我院儿科研究院熊曼副研究员于2013年获得我院1125人才计划——“优秀青年人才计划”的支持,赴美国威斯康辛大学麦迪逊分校张素春教授实验室学习人胚胎干细胞及疾病诱导性多能干细胞(iPSCs)的培养和神经定向分化,以及基于CRISPR/Cas9的基因编辑技术。归国后,熊曼始终以充分结合国外学习经验与复旦儿科优势的临床资源,打造一个基于胚胎干细胞、疾病ips细胞和基因编辑于一体的干细胞平台为主要任务,期望能够进一步满足基础科研转化为临床生产力的更多需求!